Verwaltung 2.0: Zwischen Amtsdeutsch und Social Media

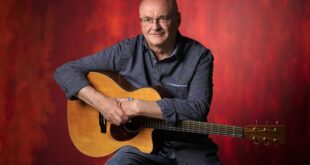

Rafael Bauschke ist Experte für Kommunikation und politische Kommunikation an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Bei ihm drücken künftige Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister die Schulbank, wenn es um „Bürgermeister werden“ geht und – im Erfolgsfall – wie man mit den Bürgern kommuniziert. Aber auch Verwaltungsangestellte die oft mit Bürgern in Kontakt sind, lernen und studieren bei ihm die Kunst der Verwaltungskommunikation.

Im Gespräch zwischen Ulrich Konrad und Rafael Bauschke erfahren Sie, wie moderne Verwaltungen heute ihre Kommunikationsstrategien entwickeln und warum der Dialog mit Bürgern entscheidend für die moderne Verwaltung ist.

Textauszüge aus dem Studiogespräch

02:18 „Wie man gut oder schlecht kommuniziert, das ist ja im Prinzip Handwerk.“

03:26 “Verwaltungen müssen verständlich und wertschätzend kommunizieren.”

07:20 “Formulare sind oft komplex wegen rechtlicher Anforderungen.”

15:22 “Wahlplakate erinnern vor allem daran, dass überhaupt Wahl ist.”

22:09 “Es gibt keine sozialdemokratische Straßenbeleuchtung und und keine CDU Kanalisation.”

38:08 “Dass jetzt so viele junge Menschen die AfD wählen liegt ja nicht nur an TikTok. Ganz so einfach ist es nicht.”

38:50 „Was da (bei TikTok) an politischer Kommunikation gemacht wird, ist ja nichts anderes als Wrestling, wenn Sie so wollen.”

42:26 “Ich finde es eher dramatisch, wenn Leute glauben, man könnte die Welt in 30 Sekunden erklären”

Transkript zu diesem Studiogespräch (mit Klick öffnen)

Das Transkript wurde maschinell erstellt und enthält Fehler

Ulrich Konrad: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer hier bei uns im Stadtstudio in den Sparkassenarkaden. Wie immer illustre Gäste bei uns. Jetzt habe ich den Plural benutzt. Heute ist es nur einer. Aber ich gehe mal davon aus, er wird einen Unterhaltungswert haben. Als wäre das Studio voll mit Gästen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Rafael Bauschke.

Ulrich Konrad: Schön, dass Sie bei uns sind.

Rafael Bauschke: Guten Tag, Herr Konrad.

Ulrich Konrad: Ja, wir haben ein Thema. Das ist einerseits ja, kennt jeder, sage ich jetzt mal, andererseits, wenn man dann ins Detail geht, wird’s vielleicht schwierig. Wir sprechen heute über Kommunikation. Sie sind Professor an der Hochschule für öffentliche Verwaltung. Nichts passiert. Aber genau. Und dort haben Sie Ihren Schwerpunkt. Kommunikation, Schrägstrich, politische Kommunikation. Was hat öffentliche Verwaltung mit dem Thema Kommunikation zu tun?

Ulrich Konrad: Haben Sie sich das einfach mal herausgesucht? Was genau ist das jetzt?

Rafael Bauschke: Das hat sich die Hochschule selber ausgesucht. Und wir ergänzen noch, dass Finanzen am Schluss. Aber das ist wunderbar. Behörden müssen im Prinzip ja auch kommunizieren. Und wen bilden wir aus bei uns? Menschen, die ihnen später im Amt gegenübersitzen, also sei es auf dem Bürgeramt oder im Finanzamt. Das sind dann eher die, die Kolleginnen und Kollegen aus der Steuer. Aber natürlich müssen die mit ihnen kommunizieren, weil und eben nicht nur über Bescheide. Und es ist so, die Erwartungshaltung von Bürgerinnen und Bürgern ist ja, dass man mit ihnen so redet, dass sie verstanden werden, dass man sich gesehen und gewertschätzt fühlt. Das kann die Verwaltung mal schlechter oder besser. Und deswegen hat man sich dann entschieden, irgendwann mal einen Lehrstuhl dafür einzurichten.

Ulrich Konrad: Und genau das kann man lernen.

Rafael Bauschke: Ich glaube schon. Natürlich. Sie haben vorhin gesagt, kommunizieren tut jeder, sprechen tut jeder. Es gibt sicher Leute, die sind Naturtalente, die können sich vielleicht besser ausdrücken, aber die Grundregeln dessen, wie man gut oder schlecht kommuniziert, das ist ja im Prinzip Handwerk.

Ulrich Konrad: Kommunikation beginnt ja schon beim Sich-gegenüberstehen, Angucken, Mimik, Gestik, ja, Sprache, Nonverbal, verbal. Das ist ja ein weites Feld. Also so gesehen kommuniziert ja jeder Mensch immer.

Rafael Bauschke: Das ist richtig. Und dann gibt es aber ja immer nur eine berufliche Dimension. Also wir unterhalten natürlich auch mit den Studierenden darüber oder bringen den bei uns bei, dass man eben auf all diese Ebenen achten muss. Also dass es ja eine interpersonelle Kommunikation gibt, dass es eine nonverbale Kommunikation gibt, dass es tatsächlich nur auf die Inhalte ankommt. Das ist ja das Grundproblem, dass Leute immer denken, mich verstehen die Menschen, weil ich habe doch gesagt, was ich sagen wollte. Aber es kommt ja auf die Frage drauf an, wie es bei der Gegenseite ankommt. Ähm, ich glaube schon, dass man eben dann auch noch mal ein bisschen differenzieren kann. Wir uns geht es ja vor allem darum, wie kommuniziert man richtig im beruflichen Kontext und wie kann eine Verwaltung so kommunizieren, dass sie verstanden wird? Ja, geliebt vielleicht nicht immer. Das ist ja auch nicht der Sinn der Übung. Also Sie können dem Bürger erzählen, wie auch wie schön auch immer, dass er die Steuern zahlen muss. Das wird keinen freuen, sage ich jetzt mal, aber es gibt ja trotzdem einen Unterschied im Umgang, wie gut oder wie wenig gut ich das kommuniziere. Und dann sieht man dann auch in der Forschung, dass es einfach Riesenunterschiede macht, was zum Beispiel Steuerehrlichkeit angeht. Was war sozusagen die Wahrnehmung der Verwaltung angeht. Wenn ich das schaffe, als Verwaltung nahbar zu sein, im Rahmen der Möglichkeiten und das Gefühl habe, nicht von oben herab zu kommunizieren, dann wirkt sich das positiv aus. Und das ist ja was, was Sie Ihrem Bürger oder Ihrer Bürgerin als Kunden auch schuldig sind.

Ulrich Konrad: Wenn Sie jetzt aus der oder für die Verwaltungsmitarbeiter sozusagen die richtigen Methoden vermitteln, wie die sich mir als Bürger gegenüber verhalten, dann menschelt es ja auch ein ganzes Stück weit und mancher ist ja sympathisch, der andere ist ihm unsympathisch. Über diese Schwelle kommt man ja, glaube ich, schwer hinweg. Das sind ja so weiche Faktoren, die drum frage ich, kann man jetzt lernen?

Rafael Bauschke: Sie brauchen erst mal ein Bewusstsein dafür. Ich glaube, das ist ja das Interessante. Natürlich, manche Leute gehen uns besser als andere. So kann man das ja mal sagen. Aber man muss ja festhalten. Trotzdem ist es ja erst mal die. Der erste Schritt dazu ist der zur Erkenntnis ist ja zu verstehen. Das ist jetzt ein anderer Kommunikationstyp als ich und deswegen muss ich dann eben auch versuchen, mit anderen Argumenten mit dieser Person ins Gespräch zu kommen. Und das ist ja was, was man lernen kann. Natürlich dauert das extrem, bis man so weit ist, dass man das auch dann ansetzen kann, weil man fällt ja immer in seinen Lieblingsmodus zurück. Wir sind ja so, wie wir sind, und wir reden auf eine bestimmte Art und Weise. Aber natürlich, wenn Sie sich ein bisschen damit auseinandersetzen und wenn Sie verstehen, dass Kommunikation eben mit verschiedenen Typen, die Ihnen gegenübersitzen, anders funktionieren muss, dann kann ich dann schon ganz gut zu einem Weg finden, dass es einfach bessere Kommunikation wird. Also das geht schon. Sie haben ja auch vollkommen recht, es dauert eben lange und man muss das lange üben, bis man so gut ist, dass man tatsächlich mit den Leuten passgenau kommuniziert.

Ulrich Konrad: Und trotzdem Ich behaupte einfach mal und trotzdem wird es immer ein Stück Mensch bleiben. Der eine so, der andere so, da wird man am Ende des Tages eben nur an eine bestimmte Stelle heranreichen, wie der eben aufnahmebereit und willens ist, das umzusetzen, was sein könnte.

Rafael Bauschke: Das ist schon richtig. Aber auch da muss man sagen, immerhin hat man sich dann versucht, so weit zu bemühen, weil wenn wir jetzt mal in eine ganz klassische Vorstellung von Verwaltungskommunikation gehen, dann ist ja der Verwaltung eigentlich früher egal gewesen, was der Bürger darüber denkt. Das ist.

Ulrich Konrad: Nicht mehr so.

Rafael Bauschke: Das würde ich jetzt mal behaupten. In einem modernen Verständnis der Verwaltung ist das hoffentlich nicht mehr so! Wenn Sie das jetzt natürlich als Erlebnis haben, dann muss man vielleicht mal mit Ihrer Verwaltung reden, ob man das noch mal ein bisschen stärker trainieren sollte. Aber ich glaube, der Anspruch des modernen Staates, heute reden wir wirklich auch mal über viele, viele Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung in Baden Württemberg und über die Grenzen hinaus. Ist tatsächlich schon das eher auch in einem Dialog zu machen? Ja, es ist nur so, Sie müssen natürlich als Verwaltung trotzdem nur noch das machen, für was sie da sind, nämlich verwalten. Und da werden sie Leute halt öfter mal auch in ihre Grenzen bringen und werden da auch sozusagen Entscheidungen kommunizieren müssen, die die nicht freuen. Aber auch das muss dann eben auf einem Weg geschehen, der sozusagen zumindest wertschätzend und und und und Soll ich sagen auf Austausch ausgerichtet ist, statt einfach nur reinzugehen und zu sagen So, hier ist die Regel, leben Sie damit.

Ulrich Konrad: Bis dahin haben wir jetzt den Menschen abgehakt. Jetzt gibt es noch eine weitere Kategorie, die mich rasend macht, die Kommunikation mit Formularen. Das ist ja in Fidschi ähnlich, was ich, wir wissen es alle am liebsten vom Finanzamt kriegen. Und die sind überhaupt nicht, was man reinschreiben soll, weil wir es nicht verstehen und weil wir es nicht oft machen. Und weil wir auch die Sprache dieser Verwaltung, ich nehme jetzt halt die Finanzverwaltung, aber es kann auch irgendeine beliebige andere sein. Wir können nicht, weil wir es nicht können. Ist das nicht auch ein Akt, der ja Fairness, Kommunikation einer Verwaltung ihren Bürgern gegenüber verständliche Formulare herauszugeben?

Rafael Bauschke: Da muss man sagen, Sie haben natürlich recht. Das ist natürlich sollte man das hinbekommen. Das Problem ist aber oder die Herausforderung ist ja, warum sind die Formulare so kompliziert? Weil zum Beispiel das Steuerrecht extrem kompliziert ist. Ich bin kein Steuerrechtler. Ich bin auch dankbar dafür, kein Steuerrechtler zu sein. Aber das ist natürlich eine wahnsinnig komplexe Materie, und deswegen sind die Formulare, wie sie sind. Was man an der Stelle mal nachdenken müsste, ist ja das, was wir unter Verwaltungsvereinfachung schon seit Jahrzehnten eigentlich diskutieren, dass man eigentlich die Sachen einfacher machen müsste. Natürlich wäre das im Sinne der Endverbraucher. Ich glaube, die Denke ist auch immer, wenn wir über Verwaltung reden, stärker aus einer juristischen Perspektive. Man will eindeutige Formulierungen, weil man die auch braucht, weil sonst haben sie immer das Potenzial, dass gegen irgendwas geklagt wird. Und das ist die Grundidee. Wie soll man sagen, die Prägung der Sprache in der Verwaltung ist eine rechtliche Perspektive. Und weil das so ist, ist die Sprache eher kompliziert. Juristen würden jetzt vielleicht sagen So kompliziert ist das gar nicht. Aber die haben das natürlich dann jahrelang studiert und können das eben sehr, sehr gut auch

verarbeiten und verstehen. Ich glaube, das ist in diesem, diesen Zwiespalt oder dieses Dilemma werden Sie eigentlich nie ganz auflösen können, dass sie sozusagen komplett einfache Formulare hinbekommen. Das wird wahrscheinlich nie so ganz erreicht werden können, weil das Steuerrecht zum Beispiel so kompliziert ist. Also müsste man sozusagen erst mal die Axt ans Steuerrecht legen und das alles radikal vereinfachen. Und Sie erinnern sich ja, wir hatten mal Bundeskanzlerkandidaten, die Steuererklärung auf Bierdeckeln usw. machen wollen würden. Also machen wir so, da kann man den Ball jetzt zurück an die Politik spielen. Da kann die Verwaltung erst mal gar nicht so viel für, wenn man sich dafür entscheiden wollte, alles radikal einfach zu machen, müsste man sozusagen die Regeln im Hintergrund vereinfachen. Und das Steuerrecht ist recht umfangreich, da hätte man sehr lange zu tun und dann würde man vielleicht irgendwann dazu kommen, dass man es einfacher macht. Ich glaube aber sozusagen, es ist das Grundproblem, ist Verwaltungssprache, Behördensprache. Formulare werden immer bis zu einem gewissen Grade komplex sein müssen oder komplex bleiben, weil sie eben Ausfluss von der Rechtslogik sind. Und Recht ist nun mal nicht ganz einfach.

Ulrich Konrad: Ich will Ihnen den Punkt nicht kampflos überlassen. Zwar sind Sie ja an der Hochschule für öffentliche Verwaltung, wie Sie nachgelegt haben und Finanzen. Bin ich da vielleicht jetzt gerade ja auf einen harten Kern gestoßen. Ich wage die Behauptung, würde die öffentliche Verwaltung an dieser Stelle nur einen Grafikdesigner mit ins Boot nehmen, er würde ihr komplexes und kompliziertes Formular für einen wie mich normalen Menschen dennoch rechtssicher machen. Und er könnte es verstehen. Schon vom Aufbau her, von der Typografie, von auch der Logik. Möglicherweise. Was ist Feld und Halbfeld Dinge zusammen, die zusammengehören. Also da gibt es ja auch so Begrifflichkeiten, die Designer natürlich beherrschen. Ich glaube, hier hat es sagen die Finanzabteilung ja, ich glaube da, da gehört mal noch ein anderer.

Rafael Bauschke: Also da haben Sie vollkommen recht. Also wenn wir über die User Experience der öffentlichen Verwaltung reden, dann ist das natürlich stark ausbaufähig und ich würde auch sagen, da muss man ran. Aber ich glaube auch, sozusagen, die Debatte ist ja alt. Ich glaube, Sie werden ja jetzt wenige in der Finanzverwaltung finden, die sagen völlig schlechte Idee, dass man irgendwie besser oder oder nutzbarer macht. Jetzt vielleicht mal ein zur Ehrenrettung der Finanzverwaltung, wenn man sich zum Beispiel so was wie Elster anschaut, ja, kann man auch drüber streiten, wie toller, wie weniger toll das ist. Aber ich meine, immerhin hat man versucht, jetzt mal sozusagen dann ja auch jeweils Infotexte dazu zu machen und sozusagen die Einfachheit der Steuererklärung über elektronische Eingabe zu verbessern. Und machen halt nicht alle, kann man jetzt auch sagen. Und dann kaufen sie sich für 20 € noch ein. Wieso Steuertipp dazu? Und jetzt hier gleich mal gleich Werbung machen zu wollen. Aber dann, dann geht das ja schon. Außer Sie haben extrem komplizierte Steuererklärung. Ähm, aber ich glaube schon. Sie haben natürlich recht. Ich glaube, wenn man mal vielleicht auch bei der Verwaltung generell ein bisschen mehr über den Endverbraucher nachdenken würde und wie guckt er eigentlich auf dieses Formular? Dann würde es wahrscheinlich einfacher werden. Ich glaube nur auch um auch Ihnen diesen Punkt nicht kampflos überlassen. Ich glaube schon, dass es durchaus diese Denke gibt. Und das sind auch im Übrigen Themen, die wir an unserer Hochschule natürlich diskutieren. Also die Frage Wie mache ich denn zum Beispiel eine Webseite für eine Gemeinde zugänglicher, damit ein Bürger schnell das findet, was er, was er sucht. Da gibt es im Prinzip Gliederungsprinzipien, die sind 20 Jahre alt, in Teilen ja Lebenslagen, Konzepte und so Die Frage ist sucht ein Bürger überhaupt so auf einer Webseite, um das mal von den Finanzen ein bisschen wegzuziehen? Das sind genau solche Aspekte. Diskutieren wir, weil es muss am Schluss ja darum gehen Hat der Bürger ein Serviceerlebnis und das ist halt diese Idee. Das Verwaltungsservice ist sonst eher so, das hat eben etwas länger gebraucht, um sich durchzusetzen in öffentliche Verwaltung. Ich glaube aber, es gibt gerade in den jungen oder den nachkommenden Generationen durchaus auch eine Bereitschaft, das viel stärker so zu sehen.

Ulrich Konrad: Die Lebenslagen haben auch uns eingeholt. Habe ich lange gebraucht, mit meinen persönlichen Lebenslagen das in Einklang zu bringen. Bin Verwaltungsleiter also insofern werde ich das auch diesen Ball zurückspielen und sagen Na, muss man sich dran gewöhnen. Aber vielleicht ein guter Ansatz werden wir dann in den nächsten 20 Jahren sehen. Bleiben wir bei der Kommunikation, die über das hinausgeht. Wir sind ja jetzt gerade nach den Wahlen ja auch das ist politische Kommunikation und da würde ich auch schon noch gern mal einen Blick auf Wahlwerbung mit Ihnen zusammen richten. Wir werden ja erschlagen in diesen Zeiten, und die sind ja in Deutschland sehr häufig, weil wir haben ja Bundes und Landes und Kommunalwahlen. Am laufenden Band hängen Plakate und Informationen irgendwo mehr schlecht als recht kümmert sich ein ja ein ein Professor an der Verwaltungshochschule, wenn es um Medienkommunikation geht, auch um solche Dinge. Hat er das im Blick oder ist es eine andere Baustelle, andere Zuständigkeiten.

Rafael Bauschke: Also ist es natürlich. Also beruflich interessiert mich das natürlich ungemein. Als Bürger natürlich auch, was wir machen oder die die Vertiefung, in der ich auch unterwegs bin. Ich ich bilde zukünftige Bürgermeister aus, also die muss natürlich auch gewählt werden. Aber zu mir kommen Studierende, die eigentlich sagen, mein Karriereziel Bürgermeister werden, in kleineren bis größeren Kommunen und häufig reden wir mit denen extrem viel auch darüber, wie man eigentlich einen Wahlkampf aufzieht, wie man den professionell macht und wie man sozusagen am Schluss gewählt wird. Aber ich interessiere mich natürlich auch von Berufswegen sehr für Gemeinderatswahl, für Landtagswahlen, für Europawahlen und was da so an politischer Kommunikation gemacht wird, das ist ja eine andere Ebene und sozusagen jetzt nicht das Kerngeschäft von mir an der Hochschule. Aber ist natürlich spannend und wie Sie sagen, ja in Teilen mit sehr unterschiedlichem Qualitätsgehalt. Man muss halt auch immer sehen, die Frage, was ist der Maßstab ist ja und im Wahlkampf in Deutschland ist ja ohnehin stark budgetär begrenzt, also die Mittel, die man hat, um jetzt einen tollen Wahlkampf hochzuziehen, sind in Deutschland halt überschaubar. Das gilt bei Gemeinderatswahlen halt noch viel mehr, als es jetzt bei Bundestagswahlen der Fall wäre. Und deswegen haben wir da vielleicht auch manchmal jetzt nicht die die allergrößten, wie soll ich sagen Abenteuer im positiven Sinne bei der Grafik dabei. Also vieles ist ja einfach sehr schon sehr sehr praktisch, praktisch oder oder oder oder. Sehr hemdsärmlig irgendwie gemacht, was man sich schon erleben. Politisches Marketing ist einfach viel, viel wichtiger geworden. Eigentlich haben wir eine Professionalisierung dieser ganzen Art, wie politische Werbung funktioniert. Es macht die Dinge aber, um es mal so platt zu sagen vielerorts einfach dümmer und auch und wesentlich, also viel härter beim Holzhammer. Also wenn sie durch die durch die Stadt gehen. Und dann ist da einfach ein Plakat, auf dem Wohlstand steht, fragen sich ja auch Also schön, wollen wir alle, können uns alle drauf einigen? Aber was ist der tiefere Sinn dahinter? Und da muss man einfach sagen, dass das der Sinn dieses Plakates ist. Ja überhaupt nicht da jetzt eine tiefe, wie soll ich sagen Botschaft bei Ihnen zu verankern. Sondern es geht darum, dass Sie das Plakat gesehen haben, das Sie unten in der Ecke gesehen haben. Welches Team in erklärt das Wohlstand gut ist und mit Ihnen zu erreichen ist. Und soll Sie eigentlich immer daran erinnern, dass überhaupt Wahl ist? Da geht es ja auch viel Forschung zu, die Ihnen sagt, ein Plakat kann nicht Ihre Wahlentscheidung verändern. Das ist vor allem daran dafür da, Sie daran zu erinnern, dass überhaupt Wahl ist.

Ulrich Konrad: Würde ich einen Haken dran machen. In der Tat, Man kann auf einem Plakat natürlich auch kein politisches Parteiprogramm hinterlegen, das versuchen übrigens auch manche. Das scheitert dann aber in Gänze. Und weil ich vorhin praktisch gesagt habe, ich dachte eigentlich an die Plakate, wo dann zwölf Kandidaten abgebildet sind und ich weiß hinterher gar nicht, wer war es denn eigentlich? Ich habe hier ein schönes Beispiel aus einer vergangenen Wahl, aber im Rückblick, äh, eine Person, Ja, er wird es mir jetzt verzeihen. Er wurde aber gewählt.

Rafael Bauschke: Na gut, dann also.

Ulrich Konrad: Und eine Botschaft. Und woher kommt der Absender? Äh, und das in der. Ja, in einer gewissen Konsequenz, wo ich dann gesagt habe, ich weiß, wen ich gesehen habe, Ich habe einen Namen gelesen, ich habe eine Partei in Zusammenhang bringen können. Und dass die beiden möglicherweise zusammen auch noch kandidieren, das ist eine Botschaft. Die gibt jetzt zwar keine Inhalte her, aber das genügt, um gewählt zu werden an bestimmten Stellen, weil es gibt ja noch eine zweite Ebene, wo man dann vielleicht anders kommunizieren kann. Das Plakat hat eine andere Aufgabe, wie vielleicht

eine Broschüre. Und wenn Sie jetzt auch beratend tätig sind an dieser Stelle, was wären denn die Tipps an die Kandidaten, die sich hier um die Bürgermeister Stühle bemühen?

Rafael Bauschke: Also es gibt ja eine Ebene, die dahinter ist, wenn Sie Bürgermeister werden wollen. Sie müssen erst mal als kompetent wahrgenommen werden und da hilft es, um es mal in eigener Sache zu sprechen. Da hilft es immer. Entweder in Ludwigsburg oder Kehl, da gibt es die Schwester Hochschule studiert zu haben und wenn sie mal in Baden Württemberg rum gucken Viele, viele Bürgermeister kommen aus diesen beiden Hochschulen. Sie brauchen eine Kompetenz. Was in der Zwischenzeit auch positiv ist, wenn sie sich glaubwürdig gemeint für die Gemeinschaft stark machen. Also gerne wird gewählt. Jemand, der bei der Feuerwehr ist oder der beim Technischen Hilfswerk oder so bei dem nehmen sie eben ab, dass er auch ein Interesse an der Gemeinschaft hat und das sehr wichtig. Also ich finde, man muss sozusagen jemand, der Bürgermeister werden soll, sollte sich für die Gemeinde interessieren, aber dann, wie Sie jetzt mit den Plakaten ja auch gezeigt haben, dann geht es um was ganz Banales. Sie müssen einfach einen Wiedererkennungswert haben. Die Leute müssen sie sehen und müssen sie sympathisch finden. Auch da gibt es schöne Untersuchungen zu Menschen mit Brillen werden als intelligenter wahrgenommen. Sie und ich können ja gerne gut gewählt, aber Sie und ich wissen ja Das einzige, was eine Brille aussagt, ist, dass wir ein Problem mit der Schärfe des Sehens haben. Das ist der einzige Grund, wenn wir eine Brille tragen. Außer wenn man Fensterglas drin hat. Aber es sozusagen. Sie kreieren ja eine Persönlichkeit. Und da müssen Sie eben überlegen, passt diese Persönlichkeit zu dem Amt, für das ich gewählt werden will? Passt es auch sozusagen zu der Gemeinde, in der ich, für die ich gewählt werden will? Also wenn Sie jetzt in der kleinen Gemeinde in Baden Württemberg 2000 Einwohner, ja, wenn Sie da jetzt sozusagen als der Großstadt Hipster auftreten, dann würde ich vermuten, dass das nicht funktioniert. Also dann zu viel progressives Auftreten, das dann auch falsch. Es muss passen zum Ort, an dem Sie kandidieren, wir zu wenig über Bürgermeister reden. Sie müssen Kompetenz ausstrahlen und Sympathie. Und das ist ja, da muss man so ein bisschen vom Publikum ausgehen. Da muss man sich überlegen, was wird wohl in diesem Ort gut funktionieren? Und das wäre mein kostenloser Hinweis.

Ulrich Konrad: Ich habe hier das Wort Glaubwürdigkeit. Das kann man vielleicht tatsächlich dort einbringen und das muss wohl immer dann stimmen, wo ich auftrete. Die Glaubwürdigkeit ist nicht an jeder Stelle die gleiche. Ja, weil Sie sagen Hipster, ja, ja, im Vorort.

Rafael Bauschke: Ja, genau, Genau. Also ich glaube also, Glaubwürdigkeit ist natürlich total zentral. Die Frage ist aber, wie Sie richtig gesagt haben, wie. Wie kann ich eigentlich Glaubwürdigkeit ausstrahlen? Aber jetzt nehmen wir mal wieder das Beispiel des kommunalen Wahlkampfs. Ich glaube, Glaubwürdigkeit strahlen Sie zum Beispiel dann aus, wenn Sie Bürgermeister werden wollen, wenn Sie verstanden haben, was diesen Ort bewegt. Also die Frage ist doch, was Ihnen passieren kann, ist, Sie kommen da als irgendwie hoch polierter Kandidat rein und man merkt mir bei der Kandidatenvorstellung nach drei Minuten, der hat keine Ahnung von meinem Ort, der interessiert sich auch nicht besonders für meinen Ort. Der möchte halt unbedingt Bürgermeister werden. So, und ich glaube, Glaubwürdigkeit an der Stelle entsteht durch ehrliches Interesse an dem Ort, wo ich bin und an dem Amt, das ich eben anstrebe. Und als Bürgermeister müssen Sie ein Kümmerer sein. Das ändert sich vielleicht ein bisschen, wenn Sie jetzt in der größeren Stadt sind. Also der Bürgermeister in Karlsruhe, der muss natürlich auch kümmern, aber der hat ja sozusagen genug Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber umso kleiner der Ort ist, umso unmittelbarer werden sie sich um Probleme kümmern müssen. Sie wären im Übrigen auch mit vielen Problemen konfrontiert werden, für die Sie nichts können und die Sie auch nicht lösen können, aber die ihnen vor die Tür gekippt werden. Da braucht man dann eine gewisse Grundentspanntheit. Aber dann reden wir über das Amt später. Aber ich glaube erst mal, Sie müssen glaubwürdig vermitteln Ich will mich für diese Gemeinde einsetzen. Und wenn das gelingt, dann haben sie, glaube ich, auf dem Weg zum Bürgermeisteramt schon viel, viel erreicht.

Ulrich Konrad: Sie haben auch gesagt, man muss sympathisch sein, natürlich authentisch, glaubwürdig, haben wir festgestellt. In dem Zusammenhang habe ich mal gehört Ein Hund kommt immer gut, heißt es aus Ludwigsburg. Der Tipp oder ist das eine freie Erfindung?

Rafael Bauschke: Ich bin kein Hundefreund, ich bin auch kein Hundefeind. Aber ich glaube, Tiere sind sympathisch. Ja, vielleicht. Wenn Sie ein Hund haben, dann glaubt man Ihnen, dass ein besserer Mensch sind. Und das ist, darauf kommt es ja am Schluss an, es kommt extrem einfach auf Persönlichkeit an und es ist ja auch vielleicht der große Unterschied. Sie haben vorhin mal angesprochen je nachdem, welche Wahl wir in den Blick nehmen, Sie sind die Gesetzmäßigkeiten ein bisschen anders. Also Bundestagswahlen laufen anders als Europawahlen, als als Kommunalwahlen. Umso weiter wir nach unten gehen, sozusagen, umso mehr steht die Person im Vordergrund. Also es gab natürlich mal irgendwann Zeiten, da sind sie gab ja mal in Baden Württemberg ein schönen Satz Die CDU kann immer einen Besen aufstellen und er wird gewählt. Das ist in der Zwischenzeit eben nicht mehr so und sozusagen diese Verbindung zu Parteien und das ist ja auch ganz interessant, weil sie sich mal anschaut, es gibt ja immer mehr Kandidaten, Kandidaten, die ganz bewusst sagen, obwohl man weiß, die sind sozusagen auf dem Ticket einer Partei, die sehr bewusst sagen, ich trete nicht als Kandidat von Partei XY an, sondern ich trete als unabhängig an, weil man eben auch verstanden hat, dass sozusagen auf auf kommunaler Ebene manchmal vielleicht die Partei gar nicht so hilft.

Ulrich Konrad: Das erleben wir zuhauf hier. Persönlich finde ich es ein bisschen schwierig, weil es signalisiert auch Wurzeln und Inhalte und werde aber gut. Es scheint ein Trend zu sein, dass Bürgermeister heute parteilos sein wollen. Es gab aber auch den CDU Bürgermeister, der trotzdem für alle Bürger da ist, was ich für selbstverständlich halte, irritiert mich manchmal. So ein Übertritt oder Austritt oder Wechsel.

Rafael Bauschke: Aber sie haben es gerne schön, Sie bleiben. Es gibt einen schönen Satz Es gibt keine sozialdemokratische Straßenbeleuchtung und und keine CDU Kanalisation. Das ist ja so, also.

Ulrich Konrad: Jetzt sind Sie in der Kommunikation unterwegs oder in Fragen der Kommunikation und Kommunikation. Aber festgestellt ist ja alles für einmal. Den Kopf aus dem Fenster gestreckt, kommuniziert man mit irgendwas. Und wenn man dann nicht gut frisiert oder rasiert ist, dann wird auch das haften bleiben. Als Mensch kommuniziert. Immer und überall. Außer in den neuen Medien, wo alles hinter einem Monitor stattfindet. Verbeugen, Anonym, Schattenspiel, Das in Ihrer Kommunikationswelt, über die Sie mit Ihren Studenten sprechen, eine Rolle ist, Soziale Medien ein zentrales, zentraleres, wichtigeres Thema geworden, wie noch vor ein paar Jahren?

Rafael Bauschke: Herr Konrad, differenzieren, ob jetzt über politische Kommunikation, Behörden, Kommunikation reden, bei der Behördenkommunikation natürlich und auch für Gemeinden. Natürlich muss sich eine Gemeinde überlegen Ergibt es Sinn, weil meine Bevölkerungsstruktur alt ist, wie sie ist, einen Facebook Account zu haben oder ein Instagram Account zum Beispiel. Also das ist zum Beispiel total wichtig, wenn Sie Nachwuchs für Ihre Verwaltung brauchen, dann halte ich Instagram in der Zwischenzeit für einen wichtigen Kanal. Oder wenn wir über Personalmarketing, wenn wir über politische Kommunikation als wenn ich über meinen Bürgermeister, Aspirantinnen, Aspiranten rede. Natürlich, da kommt es auch wieder auf die Gemeinde an, aber ich würde mal sagen, wenn wir über Gemeinden jenseits der 10.000 Einwohner oder so reden, da werden sie einen Teil digitalen Wahlkampf machen müssen, da brauchen sie soziale Medien. Wenn Sie da später am Amt sind, hilft einfach mal der Blick in Ihre Bevölkerung. Und wenn Sie eine Bevölkerungsstruktur haben Junge Menschen holen Sie halt noch mal eher in den sozialen Medien ab. Nur muss man auch sagen, es gibt Dinge, die funktionieren da und es gibt Dinge, die funktionieren nicht. Also das Problem ist, wenn wenn generell sich Leute eher weniger für Kommunalpolitik interessieren, dann bringt ihnen vielleicht der Social Media Kanal auch nur bedingt was. Sie müssen sich dann halt mit Themen überlegen, die da vielleicht irgendwie laden könnten. Was in eine ausschweifende Antwort auf Ihre Frage also es geht gar nicht ohne Social Media. Ich glaube, man muss dann auch tatsächlich gucken, für was kann man das überhaupt benutzen? Und also klassische Beispiel jetzt für für, für Gemeindekommunikation, für was ist Social Media super? Wenn wir über Krisenkommunikation reden, weil sie über Social Media ja relativ schnell unmittelbar Leute erreichen können. Es gibt aber auch dann manche Aspekte, die sie über diesen Weg nicht unbedingt ausspielen können. Also die den ausformulierten Haushaltsplan Ihrer Kommune über was weiß ich, 35 Seiten. Das einfach in Social Media einzustellen, das können Sie sich auch sparen. Macht ja keiner. Oder Ihre

als Bürgermeisterin Ihre Neujahrsrede. Einer meiner Lieblingsbeispiele auf Facebook Auch im Unterricht Bürgermeisterin stellt da ihre Neujahrsrede ein als einen durchlaufenden Post, also den kompletten Fließtext. Ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch, der das Ding einmal komplett durchgeklickt hat. Sie mussten 25 mal sozusagen wieder weiter, weiter, weiter so! Das ist halt auch keine professionelle Kommunikation. Also was ich den Leuten beibringe ist, wenn ich Social Media nutze, muss ich mich auf die Logik dieses Mediums ein einstellen und muss es eben sozusagen richtig aufnehmen. Und das braucht Zeit, Ressourcen und eben auch eine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Und vielleicht noch ein Punkt, warum das auch immer wichtiger wird Weil wir ja sehen, dass die klassischen traditionellen Medien im lokalen Bereich leider sterben. Also wir haben in Baden Württemberg noch Glück gehabt, weil eben bei uns die eigene Struktur teilweise eben alte Eigner Familien sind. Ja, das sind Herausgeber Familien, die sozusagen den den Niedergang etwas verlangsamen konnten. Aber prinzipiell haben wir ja das Problem wo haben sich früher Menschen Informationen über das, was in der Gemeinde passiert, holen können? In den lokalen Blättern. Es gibt nur ein Amtsblatt, aber im Amtsblatt dürfen sie sozusagen auch rein rechtlich gar nicht so viel darüber erzählen, was Ihre Gemeinde jetzt sozusagen an lebenswert macht, sondern da können Sie darüber erzählen, was denn letzten Gemeinderatssitzung war. Aber eigentlich brauchen Sie diesen Transmissionsriemen kommunalen Journalismus. Und der ist natürlich leider im Niedergang. Wenn sich die Abozahlen angucken, das Zusammenlegen von Redaktionen, das ist eine Total. Also aus Sicht des informierten Bürgers ist das eigentlich eine sehr dramatische Entwicklung. Ist jetzt auch viel zu weit. Und es ja, vielleicht ist hier nicht der Hauptpunkt, woran das liegt. Aber weil das so ist, müssen Sie eben versuchen, andere Möglichkeiten zu finden als Gemeinde, als Politiker auf kommunaler Ebene Wege zu finden, ihre Botschaft und ihre Informationen an Bürgerinnen und Bürger zu geben. Weil sonst kommen wir in dieses typische Ding, was dann ja immer gerne als Vorwurf gegenüber der Politik oder Verwaltung gemacht wird. Es wird zu wenig kommuniziert und es stimmt ja, es wird auch in manchen Teilen zu wenig kommuniziert, vor allem zu spät, weil man eben denkt Ach, das wird doch kein Problem sein. Also was ich Sie wollen neues Gewerbegebiet ausweisen? Und dann wundern Sie sich auf einmal Warum werden die sozusagen die, die das Bürgerbegehren kommt? Ist vielleicht gar nicht so überraschend, wenn man mal ein bisschen kritischer drüber nachgedacht hätte. Also sicher muss man da auch ein bisschen die Art, wie wir kommunizieren, verbessern. Aber man muss eben auch überlegen, über welche Kanäle erreiche ich Leute? Und da gehört Social Media dazu, nur auch umso größer die Gemeinde, umso eher. Ich finde, in der 2000 Seelen Gemeinde kann man durchaus debattieren, ob man das überhaupt braucht. Und da müssen sie auch sozusagen die Ressourcen haben, um das professionell zu machen. Also das ist vielleicht auch eine Voraussetzung. Wenn Sie schon machen wollen, als, als Gemeinde, als Politiker, dann machen Sie es gut.

Ulrich Konrad: Also Sie sprechen dann ein interessantes Thema an, weil uns das auch tangiert. Als regionales, lokales Medium. Natürlich ist auch uns das bewusst. Wir bekommen die Einladungen für Presse Veranstaltung Ja, da muss mal hin. Das kostet irgendjemanden Zeit und Geld und dann sagt das Amt Na ja, wenn keiner kommt, dann machen wir selbst. Das kostet zwar auch Zeit und Geld, und zwar das Geld von uns allen, weil es dann eben Steuergelder sind. Hat aber zur Folge und das wäre auch noch ein Thema, mit dem ich noch mal bei Ihnen anlanden wollte. Sie haben auch diesen Podcast beobachtet, zweier Bürgermeister hier bei uns in der Region Graben Neudorf. Der Herr Eh und. Die beiden machen einen Podcast zusammen. Das hat dazu veranlasst zu fragen Muss es denn jetzt noch ein Podcast sein, nachdem wir doch schon ein Amtsblatt haben und das Amtsblatt? Ja nun, Sie bestätigen es ja im Grunde nicht der freien Presse angehört, sondern das die gesteuerte Presse das hört und liest man das was man hören soll. Im Podcast vom Bürgermeister höre ich auch nur, was ich hören soll. Das hat mit Presse und freier Presse für mich wenig zu tun. Was sagt denn da ein Verwaltungshochschulprofessor dazu?

Rafael Bauschke: Also. Man kann schon drüber diskutieren, ob das, also ob Podcast dann sozusagen auch immer noch der der Informationsauftrag der Verwaltung sind also da müssen sich Juristen ja nicht fast drüber unterhalten. Aber medienrechtlich ist es ja auch so ein bisschen eine spannende Frage Was darf ein Amtsblatt inhaltlich haben? Es hat schon gesagt, es darf nicht zu journalistisch sein und dann kann man nicht auch beim Podcast mal anfangen, darüber zu diskutieren. Ist das eigentlich zulässig, das zu tun? Sagen wir es mal so Ich meine, es ist ja erst mal positiv zu bewerten, wenn der Bürgermeister sagt, er hat irgendwie das Gefühl, er muss noch mal einen weiteren Kanal aufmachen, um die Leute darüber zu informieren, was so gemacht wird. Spannend ist natürlich inhaltlich, was da so kommuniziert wird. Das Problem ist ganz oft, dass da vielleicht eher das kommuniziert, was der Bürgermeister für spannend hält, auf eine Art und Weise.

Ulrich Konrad: Und für richtig und.

Rafael Bauschke: Richtig hält. Ja gut, das ist ja klar. Ein Gutes, muss man vielleicht sagen. Das ist sein gutes Recht zu finden, dass das, was er macht, aber wichtig ist natürlich, dass er sich selber nicht als neutralen Berichterstatter da an der Stelle begreift, sondern das ist dann ja im Prinzip eher Zusatzinformationen. Da haben Sie natürlich recht. Da gibt es nicht eine rechtliche Dimension. Und das ist natürlich ganz klar Ich darf mich nicht als Journalist an der Stelle verkaufen und ich darf mich an der Stelle auch nicht als als neutral. Meine sind natürlich trotzdem auch irgendwie neutral, hoffentlich als Diener dieses Staates. Aber natürlich ist das der Zweck, warum man diesen Podcast dann ja macht oder warum die beiden Herren dann diesen Podcast machen, ist ja die eigene Bekanntheit zu steigern, die eigene Wiederwahl zu sichern also ist ja auch legitim. Das müssen Bürgermeister ja auch machen. Aber musste ich schon sagen, man muss die Grenze dann schon sehr sehr gut ziehen und klar machen. Das was wir hier machen, ist ein zusätzliches Informationsangebot. Das Angebot ist es, keine journalistische Tätigkeit, solange das klar ist und solange man auch das als als Hörer das Gefühl hat, diese Grenzen verschwimmen nicht, würde ich sagen. Ist das zulässig? Dann muss man vielleicht mal gucken, wie viele Leute erreicht das überhaupt? Das was muss ja auch immer sagen. Also Podcast sind ja auch so ein bisschen Phänomen, wenn man da mal sozusagen dann hart draufguckt, wie viele Leute schauen sich das überhaupt an oder hören das besser gesagt bei einem Podcast. Da wird man ja auch manchmal merken, dass man da vielleicht so ein bisschen in die in ins Nirgendwo sendet. Ähm, aber ich sage, der Punkt eher aus Sicht des Journalismus ist natürlich schon das ist ein Problem, dass wir sozusagen eigentlich immer weniger journalistische und vielleicht auch kritische Aufarbeitung von Verwaltungshandeln haben. Aber die Frage ist jetzt, wo setzen Sie an? Ich meine, das kommt ja irgendwo her, sozusagen der, der Der Begriff Niedergang ist vielleicht ein bisschen böse, aber dass wir ein Problem mit dem Lokaljournalismus haben, das kommt ja außerdem aus einer Tendenz, dass sozusagen, das man angefangen hat, zum Beispiel dann auch die Lokalredaktion zu schließen. Das heißt, es war immer weniger lokale Expertise da. Früher hatten Sie einen Journalisten, der hat den Job 15, 20 Jahre gemacht, der kannte jeden, der hatte beste, beste Drähte ins Vorzimmer im Rathaus. Und er konnte dann sozusagen auch spannende Geschichten machen. Und dann hat man irgendwann gemerkt Na, so richtig funktioniert es nicht, die Werbeeinnahmen brechen zusammen oder gehen zurück. Dann hat man die erste Redaktion zuerst zugemacht, dann die nächste. Ja, und das ist halt so! Das Problem ist natürlich das, was dann sozusagen an journalistischer Arbeit geleistet werden kann. Ist ja weniger spannend und dann wird es immer weniger spannend zu lesen. Das heißt, Sie haben noch weniger Abonnenten, also das ist ja so ein bisschen so eine, so eine Spirale nach unten, also die Frage, was findet man jetzt problematischer, also sozusagen, dass irgendwann halt mal sozusagen die, die der ökonomische Zwang, den Journalismus an der Stelle ein bisschen getötet hat oder dass jetzt dann quasi die Verwaltung versucht, dieses Vakuum zu füllen, indem man was Eigenes macht. Ich sind da kann man das auf beiden Seiten kann man sozusagen finde ich Argumente pro und kontra was man jetzt schlimmer oder trauriger findet haben. Aber. Also klar, in meiner idealen Welt wäre es so, wir hätten eine wunderbare, lebendige, lokaljournalistische Szene. Es ist leider halt faktisch nicht so und dann habe ich zumindest Verständnis dafür, wenn Verwaltungen sagen, wir müssen da irgendwie Mittel und Wege finden, halt doch noch unsere Botschaft an die Bevölkerung zu bringen, neben ihrem Punkt aber natürlich trotzdem für absolut legitim, dass man einfach das man durchaus kritisch darauf blicken kann, ob das ob es nicht manchmal so ein bisschen ein Geschmäckle hat.

Ulrich Kon

rad: Also ich bin ja nicht Partei ich bin ja ich bin nur der Fragesteller. Aber an der Stelle muss ich jetzt schon mal meine Meinung doch noch mal weitergeben. Sie sagen, was ist das kleinere Übel, wenn man die freie Presse als vierte Macht im Staate begreifen magister und ihr ein hohes Gewicht zuteilt. Und das haben wir ja mit öffentlich rechtlichen. Das Thema auch Rundfunk, den ich sehr schätze, weil es die einzige Nachricht, die glaubwürdig ist, ist die, die in ARD und ZDF mir vermittelt wird. In erster Linie. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber die Privaten haben andere Zwänge. Ja, das ist einfach so und nicht umsonst wird hier das Amtsblatt mit P geschrieben wie Amtsblatt. Und Sie haben es eigentlich bestätigt So spannend ist es nicht, was da drin zu stehen hat. Aber bestes, weil einziges. Ja, also es ist schon die Frage auch an vielleicht einen Ruch eine Hochschule, was sie vermittelt an ihre Bürgermeister, die natürlich ein Interesse daran haben, jede Woche eine Imagebroschüre in eigener Sache von Bürger Geld herstellen zu lassen, indem sie selbst ja, Autor, Journalist aber zumindest sind Sie derjenige, der den Haken dran macht. Was reinkommt und was nicht, halte ich für sehr bedenklich, weil das hat mit freier Presse gar nichts zu tun. Und ich frage mich, warum die lokale Presse, die großen wenigen, die übrig bleiben, hier nicht Sturm laufen. Haben Sie da eine Antwort?

Rafael Bauschke: Das tun Sie ja in Teilen. Also Sie haben ja immer wieder zumindest, also also das hat schlägt dann ja durchaus auch Wellen also ich glaube, das ist schon da gibt es durchaus Konflikte, die auch ausgetragen werden und es ist auch legitim, das zu tun. Nur die Frage ist halt, wo ist die Lösung? Und ich meine, sie können natürlich, wir können. Also man kann das Spiel ja so weiterspielen, nur man muss sich halt schon überlegen. Also ich würde sagen auch, auch in Teilen muss sich der Journalismus überlegen oder sagen wir sozusagen auch der betriebswirtschaftliche Teil in den Zeitungen muss ja schon überlegen, wie kann ich eigentlich Geschäftsmodell entwickeln, das zukunftsfähig ist. Also da verlassen wir jetzt sozusagen langsam den den Gewinn, den Ausgangspunkt unseres heutigen Gespräches. Aber ich finde das schon so ein bisschen ein Punkt, den man mal diskutieren muss Wie kann der Lokaljournalismus gut überleben? Wie kann man denn Lokaljournalismus gut finanzieren? Und da gibt es ja einfach ein paar Erkenntnisse. Man ist zu spät in Online Journalismus gegangen. Man hat halt die Kunden zu lange mit kostenlosen Angeboten angefüttert und zieht dann jetzt eine Paywall hoch und dann funktioniert halt schwierig. Also ich hoffe auf Ihr Puls geht das nicht so hören Sie dürfen gleich reduzieren. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen Entwicklung, das sozusagen eine Zeit lang eben Zeitungen auch diesen Trend hinterhergelaufen sind. Das ist wahnsinnig schwer, sozusagen das Rad zurückzudrehen. Es gibt ja ein paar Beispiele, da haben Zeitungen Mittel und Wege gefunden, wieder zu Finanzierungsmodellen, die aber dann eher über Veranstaltungen usw gehen, dann doch, ja, sozusagen die auf einer solidere Basis zu kommen. Und dann müsste man auf der Basis, glaube ich, wieder den Qualitätsjournalismus ein bisschen ausbreiten und der ist für mich halt sozusagen in dem man lokale Kompetenz wieder stärkt und dann verdrängen sie sozusagen ja auch automatisch wieder, oder da machen sie das Vakuum wieder kleiner, das Sie vor Ort haben, um auf den Punkt davor zu kommen. Also was sage ich meinen Bürgermeisterin und Bürgermeistern? Ich sagte natürlich schon auch eines Man hat eigentlich nicht die Aufgabe als Verwaltung genau das zu machen, ständig irgendwelche schönen Broschüren und Flyer zu drucken. Das ist nicht die Aufgabe der Verwaltung. Die Verwaltung hat, wenn man jetzt mal rein vom von der rechtlichen Perspektive anfängt, die Verwaltung hat die Aufgabe zu informieren und über Dinge, die sozusagen von öffentlichem Belang und öffentlichem Interesse sind. Und da hat dann, da muss sich dann auch sozusagen der Bürgermeister eigentlich bewusst zurücknehmen, weil er sonst tatsächlich sich auch rein rechtlich auf recht dünnes Eis begibt.

Ulrich Konrad: Da haben wir ja dieses Crailsheim Urteil. Genau, die haben es ja mal durchgeführt. Gleichwohl lesen wir in jedem Amtsblatt, das uns bekannt ist, das wöchentliche Grußwort. Ich weiß nicht, ob ein Grußwort Teil der Amtsblatt Inhalte sein muss und manch anderes. Und um vielleicht auch das noch loszuwerden wie wollen freie Wettbewerber am Markt wirtschaftliche Modelle entwickeln, wenn auf der Gegenseite ein steuerfinanziertes bzw. ein vom Bürger finanziertes Wettbewerbsmodell existiert? Also dieses Perpetuum Mobile müssen Sie mir dann noch erklären. Dafür haben wir heute keine Zeit und ich glaube, das wäre auch dann eine Frage an einer anderen Stelle im Hause Hochschule. Ja, Herr Bauschke, trotzdem letzte Frage. Sie sehen, mein Klassiker ist durch die Sanduhr läuft ab. Noch mal zu den sozialen Medien, die ja wechseln wie mancher das. Hemd ja. Wie schnell muss man sein, um auch gleich und sofort auf das neue Pferd zu springen, wenn das einen Auslaufmodell ist?

Rafael Bauschke: Ja, die spannende Frage ist Sollten Sie überhaupt auf manche Pferde springen? Also gerade wenn wir über Ticktack reden, das ist jetzt. Wir haben so eine Diskussion, die durch die also angestoßen durch die Europawahl und dass jetzt so viele junge Menschen, die AfD wählen und das liegt ja das nur ein Ticktack. Also ganz so einfach ist es natürlich nicht. Also bestimmt gibt es Jugendliche, deren einzige politische Sozialisation und die Frage welche Partei wähle ich oder nicht, dadurch zustande kommen, dass sie sich bei Ticktack irgendwas reinfahren, um es mal so zu sagen. Aber das ist erst mal gibt es dazu relativ wenig Forschung. Ob das so ist oder nicht, das ist erst mal eine Arbeitshypothese. Und für meinen Geschmack ist das immer so ein bisschen, Das wird zu sehr schon als Wahrheit verkauft, dass das so ist, also dass diese. Dass die Prozentzahlen, die die vermeintlich hohen Prozentzahlen für die AfD bei Jugendlichen nur deswegen kommen, weil die bei Tick doch so dominant sind. Man muss sich, finde ich, sehr überlegen, was wir auch für Trends in den sozialen Medien sehen, wenn wir über politische Kommunikation reden. Was da an politischer Kommunikation gemacht wird, ist ja nichts anderes als Wrestling, wenn Sie das so wollen. Das ist ja keine differenzierte Auseinandersetzung mit politischen Inhalten, sondern das ist die eine Partei gegen die andere Partei. Das sind Vollidioten. Wir sind die einzigen, die verstanden haben, wie es ist. Da wird sozusagen auch so eine Art von Politik, von Politik und Politikverständnis kultiviert, die auf einen Zweikampf, die auf die Vernichtung des Gegners einfach nur geht. Und das und das ist sozusagen von der Dynamik. Da würde ich Parteien dringend raten, kritisch zu hinterfragen, ob das wirklich so sinnvoll ist. Wenn sie das machen, dann müssen sich eben sozusagen auf diese Logik einlassen. Und wenn wir gerade über Ticktock reden, weil das ja sozusagen das Gebot der Stunde ist, da jetzt aktiv zu sein, dann müssen Sie verstehen, wie das funktioniert. Aber Sie müssen auch verstehen, dass wenn Sie sich da sozusagen dann beteiligen und da sozusagen weiter mitmachen, dass Sie diese Art der politischen Kommunikation ein Stück weit weitertreiben. Sie können es da versuchen mit seriöser Kommunikation, aber dann werden Sie sozusagen nicht besonders weit kommen, jedenfalls bei Ihren vielleicht bei den Leuten, die Sie ohnehin schon gewonnen haben. Aber ob Sie die jetzt bei Ticktack unbedingt abräumen, Da bin ich zum einen Fragezeichen dran machen, aber es ist, glaube ich, ein Irrglaube zu denken, dass sie sozusagen die Leute da abholen können, die ohnehin schon woanders unterwegs sind. Also meine Vermutung und meine Hypothese an der Stelle wäre Menschen, die oder Jugendliche, die die AfD wählen, wählen die jetzt nicht primär, weil sie bei Ticktack die ganze Zeit davon bombardiert worden sind, also ein kleiner Teil vielleicht schon, sondern da muss dann schon was inhaltliches davor passiert sein, dass sie sozusagen dann für so einen Verstärker in den sozialen Medien empfänglich sind. Soziale Medien funktionieren ja eher wie ein Katalysator und weniger für wie wie als wäre das der einzige Ort, an dem sich sozusagen politisch informieren und das ist auch so was in dieser ganzen Debatte. Da gibt es ja Leute, die erzählen, die, dass Berater, vor allem Social Media Berater, alle. Sie, alle Jugendlichen informieren sich nur noch in den sozialen Medien. Das stimmt ja so auch nicht. Die meisten würden jetzt zum Beispiel auch nicht darauf warten, dass sie ihren Bürgermeister in den sozialen Medien egal ob bei Instagram, bei Ticktack oder bei Facebook sehen. Die wollen den da gar nicht sehen. Warum sind die bei so in sozialen Medien? Die wollen sich zerstreuen. Und das heißt, wenn via politische Kommunikation die sozialen Medien machen müssen, dann müssen sie sich überlegen, wie die Logik des jeweiligen Mediums ist. Und da funktioniert Instagram anders als Ticktack. Aber das müssen Sie eben verstehen, wie das ist. Und wenn Sie da keinen Erfolg haben und Sie müssen sich, finde ich, schon mal kritisch mit der Frage auseinandersetzen Will ich da sein? Weil es eben von mir auch eine Art von politischer

Kommunikation verlangt, die eben wesentlich mehr mit sehr platter Kommunikation zu tun hat, als man das vielleicht so auf den ersten Blick wahrhaben will.

Ulrich Konrad: Ja, das finde ich hochinteressant vor dem Hintergrund, dass ich mir auch hier noch eine Notiz gemacht habe, wir wären schon eigentlich dran vorbei. Kommunikation muss auch auf Augenhöhe stattfinden, das wäre nämlich keine Augenhöhe. Also da, der eine will kämpfen, der andere will erklären, ja, und das zweite ist es braucht auch Zeit. Also wenn man etwas erklären will, vernünftig mit Hintergrundinformationen, dann braucht man auch Zeit. Also diese Geschwindigkeit, mit der alles geschehen muss. Die macht auch mürbe und verlangt nach anderen Kommunikationsmethoden. Übrigens etwas, was uns immer wieder gerne viel Zustimmung bei uns auslöst, wenn unsere Gespräche Zeit haben. Ja, ja, wir sind nicht in Eile, auch wenn meine Sanduhr hier tickt, nicht, aber ich freu mich. Aber wir können ein Thema zu Ende bringen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Und wer sich auf dieses Feld begibt, wie Sie es gesagt haben, bei Ticktack und will in 30 Sekunden die Welt erklären, der muss sich entweder drauf einlassen oder er wird die Welt nicht erklären können.

Rafael Bauschke: Oder andersherum. Ich meine, ich finde es eher dramatisch, wenn Leute glauben, man könnte die Welt in 30 Sekunden erklären, also auch auf Publikumsseite. Ich meine, wenn sie schon so weit sind, dass das dann dann die Welt ist ja komplizierter und in ganz vielen Bereichen akzeptieren wir, dass die Welt wahnsinnig kompliziert ist. In der Politik tun wir immer so, als wäre alles total einfach. Und das ist manchmal so, weil ja, und das ist natürlich schon so, es ist natürlich auch ein Risiko. Ja, also und vielleicht, was Sie ja richtigerweise gesagt haben manche Dinge muss man lang erklären und dann muss man eben auch verstehen, dafür sind soziale Medien nicht der richtige Ort. Die sozialen Medien sind vielleicht eher so was wie eine Tür, die sie öffnen können. Sie können das benutzen, um Leute erst mal schnell anzusprechen, zu sagen Hallo, hier sind wir. Das ist das, für was wir ganz grundsätzlich stehen. Wenn es dich aber mehr interessiert, dann guck doch mal hier und hier. Also ich meine das ja im Prinzip, so müssen sie das ja auch machen. Also es gibt dann eben andere Formate, so was zum Beispiel ein nettes kleines Talkformat, in der Sie langfristig erklären können, um was es eigentlich geht. Aber auf den sozialen Medien holen sie die Leute normalerweise erst mal ab, um sie dann eben woanders hin zu leiten.

Ulrich Konrad: Liebe Zuschauer, das war Professor Dr. Rafael Bauschke von der Hochschule in Ludwigsburg. Er hat uns in die Geheimnisse der Kommunikation hineinblicken lassen und uns das eine oder andere sehr nachhaltig auch erklären können. Man darf nicht alles glauben und die sozialen Medien haben vielleicht weniger Follower, als wir uns alle erhoffen, denken oder von anderer Seite erzählt bekommen. Spielen vielleicht doch nicht die ganz große Rolle. Wir haben erfahren, das, was in manchen kommunalen Medien steht, vielleicht doch nicht so ernst zu nehmen ist, dass die freie Presse durchaus wichtig ist und dass man sich überlegen soll, wo man rein guckt und wo man sich die Wahrheiten herholt. Und wenn sie jetzt Gefallen daran gefunden haben, an einem neuen Berufsmodell. Er wäre auch ihr Ansprechpartner, denn bei ihm sind die Menschen herzlich willkommen, die als Berufsziel Bürgermeister haben. Da ist der Herr Bausch dann der richtige Ansprechpartner. Wer weiß, vielleicht sehen wir den eine oder andere bei ihm oder bei uns hier im Studio oder gemeinsam. Danke. Schön, dass Sie zugeschaut haben. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Bei uns. Hat Spaß gemacht und wir haben uns versprochen, dass wir uns zu anderen Themen noch mal hier treffen dürfen, wenngleich wir noch gar nicht fertig waren, dass wir fertig sind, haben wir nur das offizielle Dankeschön, dass Sie da waren. Danke, dass Sie zugeschaut haben. Machen Sie es gut.

Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden

Landfunker RegioNews Regioportal für News, Videos & Termine aus Bruchsal, Bretten, Karlsruher Norden